كيف أعادت “طوفان الأقصى” إسرائيل إلى حالة عدم اليقين؟

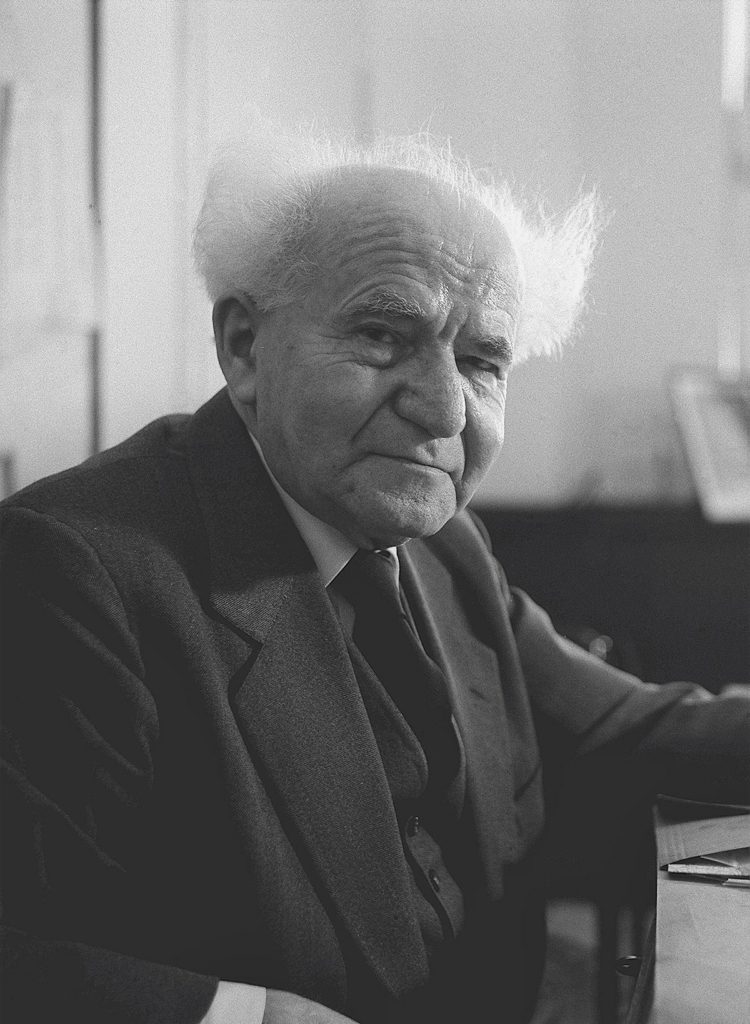

ليلة 14 مايو 1948، حين كانت السلطات البريطانية تستعد لسحب قواتها وإنهاء الانتداب على الأراضي الفلسطينية، كان أعضاء المجلس اليهودي الصهيوني يحررون بيان إعلان قيام دولة إسرائيل، الذي تلاه زعيمهم دافيد بن غوريون، الأب الروحي للدولة اليهودية، قبل ست ساعات من منتصف الليل، وفي اليوم التالي مباشرةً شنَّت ميليشيات الهاجانا اليهودية وباقي العصابات المسلحة آنذاك “أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث”، ضد شعب أعزل، بدوي في هويته وإمكانياته، فقتلت وهجَّرت أكثر من 750 ألف فلسطيني، من أكثر من 500 مدينة وقرية فلسطينية، تم محو معالمها بالكامل. وقف بن غوريون وقال جملته الشهيرة: نحن لم نهجِّر أحداً، كل من رحلوا فعلوا ذلك بإرادتهم، وخلال ثلاث سنوات اكتملت خطة دالت الصهيونية، فأصبح المغتربون اليهود أصحاب الأرض، وتحوَّل أصحاب الأرض إلى شعب من اللاجئين!

عاش الصحفي اليهودي الفرنسي سيلفان سيبال في إسرائيل كمراسل لصحيفة لوموند، بعد أن تخرج في جامعة القدس، وخدم في الجيش الإسرائيلي، لكنه وبعد أن أمضى عقوداً من حياته في إسرائيل تحول إلى معادٍ للصهيونية، فعاد إلى فرنسا وأصدر كتاب (إسرائيل.. دولة ضد اليهود)، يصف فيه الوجه الحقيقي لإسرائيل من منظوره كيهودي، معترفاً أن هناك تراجعاً كبيراً للدعم الذي تلقاه دولة إسرائيل في العقل الجمعي اليهودي، بل ومعارضة بدأت في التنامي من الولايات المتحدة إلى باقي العالم، مستنداً إلى سرد عديد من الممارسات الحقيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال أو المستوطنون المدعومون خفية من الأجهزة الأمنية في حق الفلسطينيين، والتمييز الصارخ واللامساواة التي وقف عليها بنفسه في الأراضي المحتلة. خالصاً إلى نتيجة أن دولة إسرائيل هي “دولة عرقية عنصرية”، وديمقراطية لليهود فقط، ويهودية للعرب فقط، وتنبّأ في النهاية بتدهور الوضع أكثر، خصوصاً مع بقاء خطاب الكراهية الذي يقتات عليه اليمين الديني الحاكم، والذي أصبح يهدد الشمل اليهودي العالمي والقضية الوجودية للكيان العبري.

لقد قامت دولة إسرائيل على عنصرين أساسيين متناقضين، تكاملا بهشاشة من أجل هدف واحد، هو خلق وطن قومي ليهود العالم: الأول ديني يتمثل في أسطورة الشعب المختار والأرض الموعودة المذكورة في التلمود، والثاني سياسي، هو صعود الحركة الصهيونية العلمانية على يد ثيودور هرتزل ونخبة يهودية لم تتكرر من كتاب ومفكرين وعلماء استطاعوا بذكاء وتخطيط ونفوذ كبير إقناع العالم، بحجج دينية وتاريخية لا يؤمنون هم أنفسهم بها. أدت هذه القواعد إلى بناء كيان يعجّ بالمتناقضات، ويستوفي منذ مخاضه شروط الزوال، دولة ثيوقراطية دينية لم يحكمها سوى اليمين المتطرف، رغم مظهرها الديمقراطي العلماني، تنقسم إلى مجتمعين متناحرين، واحد متدين متشدد زاهد أرثوذوكسي متمركز في المناطق التاريخية في القدس، وآخر تغريبي باذخ يتخذ من الساحل المتوسطي حول تل أبيب مركزاً له، يخوضان طوال الوقت صراعاً سياسياً وأخلاقياً يسعى كل طرف فيه إلى إلغاء الآخر على حساب مصالح الدولة اليهودية، التي لا تعلم أنها قد وقعت أصلاً شهادة وفاتها مع شهادة الميلاد!

تتحدى القيادة الإسرائيلية قَدَر الزوال بسياسات الأمر الواقع، فتعمد إلى إقامة نظام فلترة اجتماعي ممنهج، وصفته هيومن رايتس ووتش بـ”نظام فصل عنصري جديد”، يقصي كل من هو غير يهودي، ويسعى إلى هضم حقوق الفلسطينيين حتى داخل أراضي 1967، مستغلة الغطاء الإعلامي الغربي والدعم اللامتناهي من الأمريكيين عسكرياً وتكنولوجياً، وخلال عقود من الزمن انتهكت القانون الدولي واتفاقيات أوسلو، واستولت على أراضي الضفة وغزة، ومارست داخلهما الفصل والاضطهاد والتهجير، وبناء المستوطنات في الداخل الفلسطيني، ثم تسليح المستوطنين المدنيين ضد الفلسطينيين العزل، وإقامة نظام تفتيش في كافة مناطقه، وإثارة مشاعر المسلمين والمسيحين بمشاريع تهويد القدس، وتدنيس باقي الأماكن المقدسة، ثم حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في الهواء الطلق.

يُقابِل هذا جمود في عملية السلام، وتوقف للمفاوضات المفترض إقامتها على أساس حل الدولتين، وغياب أي أفق سياسي واقتصادي للفلسطينيين الذين أصابهم اليأس والقنوط دون أي حل، وأمام تزايد الممارسات النازية لحكومات اليمين المتعاقبة، وغياب الإرادة الدولية، بدأت معالم أزمة تمثيلية تتضح للجيل الجديد من الفلسطينيين، خصوصاً تجاه حركة فتح في الضفة الغربية، وازدادت القناعة بمقاربة الكفاح المسلح الذي تنتهجه حماس في غزة، التي استطاعت استغلال الفراغ الموجود في الساحة السياسية وعجز السلطة الفلسطينية عن تحقيق أي تقدم يذكر، فأسست كتائب القسام، التي استطاعت تحقيق تقدم نوعي في ترسانتها العسكرية وعملياتها على مدى عشرين سنة، وآخرها عملية “طوفان الأقصى”، التي لا تزال تبعاتها تلقي بظلالها على الشرق الأوسط منذ أسبوعين.

لقد كشفت العملية الأخيرة لكتائب القسام الفشل الاستخباراتي الكبير، وعرَّت عقدة الفوقية الإسرائيلية، وحطَّمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأظهرت تطوراً نوعياً سواء اللوجيستي أو التكتيكي للفصائل العسكرية في غزة، واستطاعت وحدها في يوم واحد إلحاق أضرار تجاوزت خسائر الجيش الإسرائيلي خلال حرب الغفران عام 1967، وزادت في الشرخ الحاصل على الجبهة الداخلية للكيان، وخاصةً على مستوى حكومة بالكاد استطاعت أن تتشكل، كما أحدثت هزة عنيفة لدى الإعلام والعامة التي خرجت لتتظاهر بحثاً عن إجابات لما حصل. حالة عدم اليقين امتدت إلى قيادة الأركان العسكرية التي اتضح قصور سياستها الدفاعية، من خلال عجز تام عن شرح الاختراق وغياب رد الفعل المناسب عليه توقيتاً ونوعاً. ستتحكم عملية “طوفان الأقصى” بلا شك في مجريات الساحة السياسية والعسكرية في الداخل الإسرائيلي، على المدى القريب والمتوسط، ولعل أول ما ستحدده هو موعد استقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء دون رجعة.

نجحت المقاومة العسكرية هذه المرة في التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم، وأصبحت تُمسك زمام المبادرة، وتحدد هي توقيت الحرب وظروفها، وتمكنت من تنظيم عملية عسكرية متكاملة الأركان جواً وبحراً وبراً، وتوغلت حتى أكثر من 120 كلم من قطاع غزة، واستطاعت أسر مئات الجنود دون منح أي مؤشرات عن مكان وجودهم، وستكون هذه الورقة ذات ثقل كبير في حصر خيارات الرد العسكري للجيش الإسرائيلي، كما أنها ستمنح امتيازاً كبيراً في المفاوضات، وفرصة دعائية كبرى للمقاومة، لإيصال رسالتها القيمية والأخلاقية، في ظل حرب السردية التي يشنها الغرب وترسانته الإعلامية منذ السابع من أكتوبر.

من جهة أخرى، يبدو أن الرد الوحشي الإسرائيلي قد أحرج النخب الغربية مرة أخرى كما فعلت الحرب الروسية الأوكرانية، ووضع نظام القيم الحضارية التي ينادي بها العالم الأول على المحك، وسيزداد هذا كلما طالت مدة وشدة القصف الإسرائيلي على غزة، ولهذا فإن قوة الشعب الفلسطيني حالياً قد تكمن في ضعفه وانعزاله. والملاحظ أن هناك وعياً متزايداً في العالم الغربي بعدالة القضية، يُترجم هذا من خلال المظاهرات الكبرى التي شملت عواصم العالم، والتعاطف الكبير لعموم الناس مع الفلسطينيين رغم التضييق الحاصل على وسائط التواصل والتضليل الممنهج في الإعلام، كما أن هناك تغيراً واضحاً في مواقف الكثير من الدول الغربية، التي كانت في الأمس القريب داعمة شرسة لدولة إسرائيل كإسبانيا والنرويج وأيرلندا. ولم تستطع اتهامات الإرهاب والشيطنة لحركة حماس تبرير الهمجية العشوائية للقصف الإسرائيلي، الذي لم تسلم منه طواقم الإسعاف ودور العبادة والمستشفيات، حتى إنَّ منظمة العفو الدولية وثّقت إبادات جماعية لعائلات بالكامل، قالت إنها ترقى لـ”جرائم حرب” تستدعي تحقيقاً دولياً.

إن تاريخ السابع من أكتوبر سيمثل محطة مفصلية في تاريخ حركة التحرر الفلسطينية، يمكن البناء عليها لما هو آتٍ، شريطةَ استغلال المتغيرات غير المسبوقة التي اكتسبتها القضية داخلياً وخارجياً، ذلك لن يكون سهلاً لأن الكيان الإسرائيلي قد عاد للاتحاد بعد سنوات من الانشقاق الداخلي، وخطابه المستعمل اليوم يشبه ذلك الذي كان أيام حرب 1967، كدلالة على الأزمة الوجودية التي عادت إلى وجدان الإسرائيليين على المستوى السياسي والاجتماعي وحتى الفكري، لكنه اتحاد مصبوغ بالتهور، وبعيد عن العقلانية، وعاجز عن التقرير، ويتضح ذلك من خلال تأخر موعد العملية البرية التي لا يعرف الإسرائيليون كيف ستنتهي إن هي بدأت، ولا يملكون تصوراً للمرحلة التي بعدها، وكيف يمكنهم احتواء الرأي العام العالمي إزاء ما ستأتي به العملية البرية من نتائج وخيمة عسكرية وإنسانية، والجهل بمدى ردود الفعل المتوقعة من طرف الأذرع الموالية لإيران، والتي يمكن أن تهدد حقيقياً بنزاع إقليمي واسع. كما أن الهدف المعلن، وهو “القضاء على حماس”، قد يكون غير واقعي إلى أبعد الحدود، حتى في نظر أصوات إسرائيلية كثيرة، لأن المقاومة العسكرية في النهاية هي أيديولوجية وفكرة، وطريقة كفاح تتجدد مهما كانت الصدمات، وليست حزباً أو أشخاصاً، ينتهي أمرها بمجرد اغتيالهم، وهدفها في النهاية هو البقاء وليس الانتصار، ومادامت ستبقى فقد انتصرت مسبقاً.